6月初,新型冠状病毒在国内的疫情初步得到控制,然而清华大学校园仍是封校状态,原本早该热闹的校园,只有零星的科研人员往来。西北门附近的医学科学楼内,很是安静,只有实验室里仪器的工作声偶尔地回荡在空旷的大楼里。入夜了,清华大学结构生物学高精尖创新中心PI、生命科学学院研究员李赛正目不转睛地盯着电脑屏幕。他用几乎颤抖的手拨通了实验室电话:“通知所有人,停下所有的工作,来我办公室,新冠全病毒结构解出来了,我们也许是世界上第一个如此真实、清晰地看见它的团队!”

前排左起:宋雨桐,李赛,张佳星

后排左起:张哲源,孙楚杰,陈勇,徐家璐

在此前的两个多月里,他带着自己的队伍正在夜以继日地做着一项全世界关注的课题——解开新冠病毒真实的全病毒三维结构。

攻坚初期的一天晚上,李赛走进实验室,发现宋雨桐正躲在实验室的黑暗角落里小声抽泣。“怎么啦,哭什么?”他急忙问。

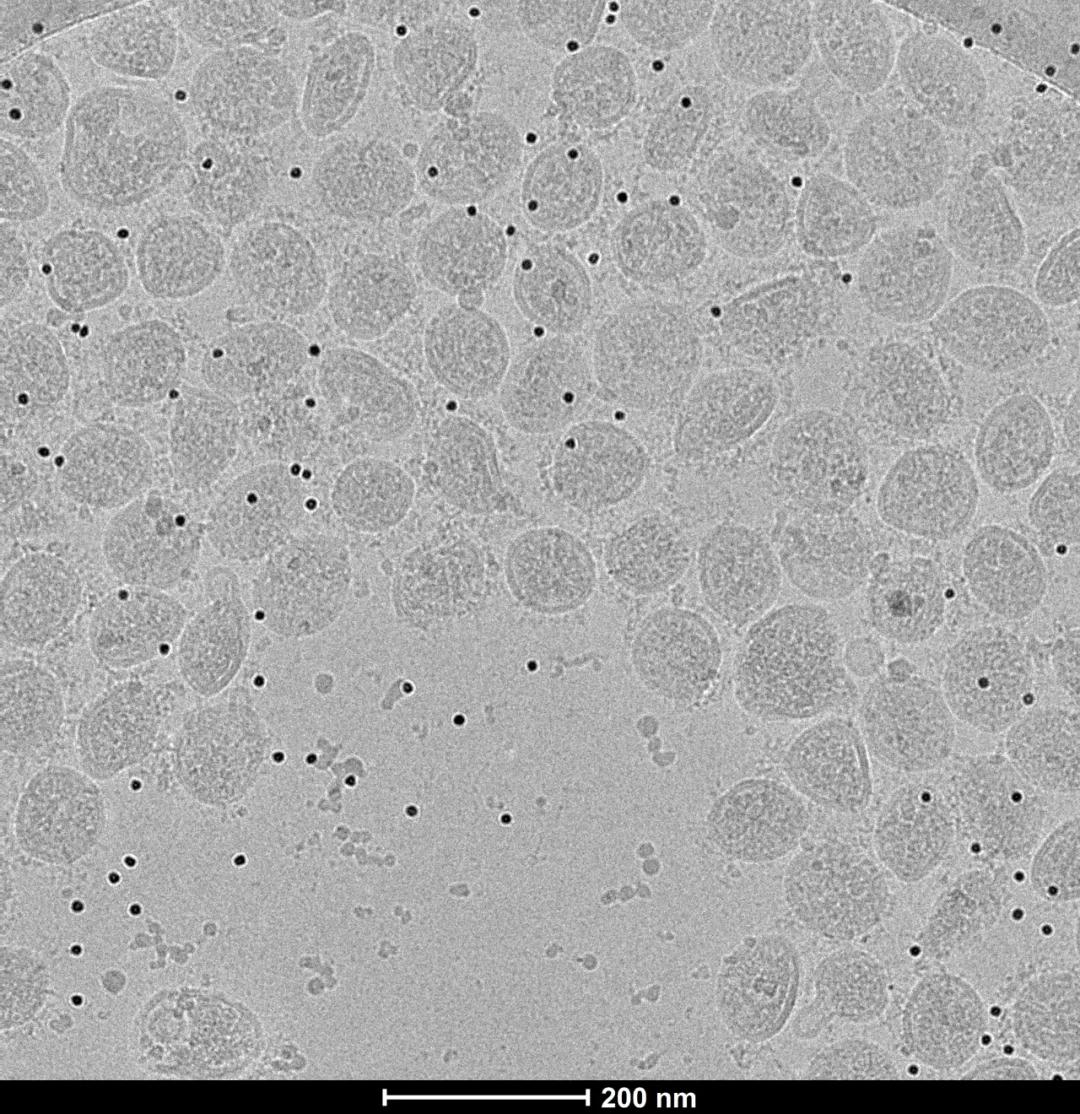

“老师,我把提纯完的一小滴透明液体,送到冷冻电镜下,拍完照看到满屏幕密密麻麻的病毒,直冒冷汗呀!”23岁的宋雨桐是清华大学生命学院的研究生二年级学生,这是她第一次真实地看到高传染型病毒的样子,虽然病毒已经严格灭活,但一小滴液体中却有浓度如此之高的病毒,让她受到了极大的触动,加上连日的高强度工作,她的情绪一时无法控制。

纯化后的灭活新冠病毒冷冻电镜图片

如果不是新冠疫情,宋雨桐在研究生阶段原本没有多大可能接触到如此烈性的病毒,更不太可能参与如此重要的课题,但疫情的爆发,逼迫她必须迅速成长、独挡一面。

李赛团队的学生大多和宋雨桐一样年轻且缺乏重大课题的研究经验,但就是这样一个平均年龄不到28岁的课题组,7个人,100天,和浙江大学李兰娟院士团队合作,最终打了漂亮的一仗:成为世界上第一个解出完整新冠病毒真实结构的科研团队。他们的成果不仅让大家能清晰地看到病毒的外部结构,有助于后续疫苗的开发;而且还打开了病毒的内部,为新冠病毒的超长基因组在病毒体内的分布方式提供了高分辨信息。北京时间9月15日,国际权威期刊《细胞》在线发表了他们的论文。审稿人在评审意见里称赞道:“这项工作展示了迄今为止我所见过的最完整新冠病毒形象,这也是使用冷冻电镜断层成像方法解析完整颗粒结构的一次绝妙的应用……”

如今,新冠病毒高清三维结构已被李赛团队上传至结构生物学的数据库EMDB(Electron Microscopy Data Bank),供全球免费下载,方便后续科学研究、疫苗开发以及防疫科普等。结构公开后,《纽约时报》著名科学专栏作家、《病毒星球》等畅销书作者Carl Zimmer来信询问,并请求获得该结构更多的图片和视频,欲作为其正在创作的新冠病毒结构科普长文的素材。

筹备,十万火急,多方寻求灭活病毒

2020年1月中旬,李赛听闻武汉发现不明病毒,信息零散。虽然长期从事病毒相关结构生物学研究,但他并没想到疫情会如此严重,会对他的家乡湖北,以及自己接下来几个月的工作和生活都产生如此大的影响。彼时,他正期待着和从老家来京过年的父母团聚。

1月21日,钟南山院士对外公布新冠病毒存在人传人现象;1月23日,武汉封城。此时,李赛意识到问题严重,职业神经开始绷紧,他知道该奋战的时候到了。3月底,疫情开始向全球蔓延,且有愈演愈烈之势。尽管欧美国家已成疫情重灾区,但民众仍然聚集活动。其中一个重要原因,新冠病毒是一个”看不见摸不着的敌人”。李赛说:“人们对自己看不见的东西总是会掉以轻心,我想只有尽快将病毒真实、完整、清晰地呈现给世界,让大家看到它的骇人形象,才会让更多人重视起来。”这也是他课题立项的初心。

李赛本科就读于武汉大学应用物理系,毕业后前往德国深造,后进入牛津大学结构生物学部粒子成像中心从事博士后研究。2018年,清华大学引进李赛回国,主要看重他在冷冻电镜断层成像方面的突出技术。实际上,2009年李赛就开始了囊膜病毒的研究,并曾经在牛津大学的P3(生物安全三级)实验室工作过五年,熟知烈性病毒的习性。新冠病毒正是一种具有高传染性的囊膜病毒,由于它形态随机,每一颗病毒都独一无二,目前只有冷冻电镜断层成像技术才能展现它的真容。李赛是国内难得的既熟悉囊膜病毒,又拥有先进冷冻电镜断层成像技术的青年科学家,挑起这项工作的担子他责无旁贷。

在决定攻关后,召集团队是首要工作。大年初一,宋雨桐接到了李赛的电话:“有个重要课题,你愿意回来吗?”,宋雨桐甚至都没有打听是什么课题,就立即赶回了清华。惊险的是,她前脚进校门,后脚清华就宣布封校,后来,长达半年多的时间里学生无法正常返校。就这样,师徒二人开始了前期准备工作。

团队在清华大学冷冻电镜平台合影

要解析新冠病毒完整结构,必须有真正的病毒样品,但要获得这个材料绝非易事。那时正是国内疫情最严重的时候,无论是政府还是研究者的绝大部分精力都放在防控疫情和救治病人上,能提供真正病毒的地方并不多。另一方面,李赛2018年底才回国工作,能力和科研水平还不被外界所了解。1月底,他联系了几个当时能提供灭活病毒的机构,均未获得回应。

巧妇难为无米之炊,没有病毒,就没有结构可解。看到疫情在家乡持续扩散,李赛异常焦急。这时,他想到了求助施一公院士。令他意外的是,从他拨通施一公院士的电话开始,接下来的事情进展迅速:施院士非常认同李赛的课题想法,立刻联系了李兰娟院士。当时,李院士正带队在武汉一线抗疫,了解情况后,她也认为课题意义重大,并第一时间安排她在浙江大学医学院附属第一医院传染病诊治国家重点实验室的团队成员姚航平研究员接下这项工作,当晚,姚航平就进入了浙江大学的P3实验室,为这个重大合作课题进行病毒样本的筛选和制备。

当时,李院士团队拥有多株病毒株。在倾听了李赛对病毒样品的详细要求后,专门针对电镜研究进行了病毒筛选。最终,来自浙江一位年轻患者的病毒样本入选。该患者因与来自武汉的同事在杭州开会而被感染,出现了严重症状并于1月22日前往到浙大附属第一医院就诊,研究人员从她的痰液中获得了该病毒样本。紧接着,李院士团队得知李赛团队的冷冻电镜实验需要将样品浓缩1000至2000倍,于是专门成立了一个扩增病毒小组,并将病毒进行严格的灭活处理及失活验证。面对如此大量的病毒样品,且要保证灭活后的绝对安全,对他们而言也是极大的挑战。为了保证不出现意外状况,该团队所有人员在这项工作后两个星期内不能离开研究所,吃住都在研究所里,直到所有人都无症状出现后才回归正常生活。

备战,安全第一,科研成果第二

经过层层审批手续,在浙江制备的灭活病毒样品按照国家相关规定被安全送抵北京。样品进京后,首先进入了中国食品药品检定研究院,在这里,灭活病毒还必须经过备案和检测。此时,李赛则在清华的P2实验室做接收灭活病毒样品的各项准备工作。

李赛说:“当时中国正处于谈毒色变的特殊时期,而这批样品虽经严格灭活,但要运进清华,还是触动了很多人的神经。万一出现了安全问题,后果不堪设想。”但他常年在P3实验室工作,拥有与各种灭活病毒打交道的经验,因此对生物安全抱有充分信心。在病毒进清华前,他拟定了一套非常详细的实验计划和安全守则并提交给清华大学生物安全委员会,事无巨细地介绍了项目计划,拟订了病毒运输、保存、样品提纯、冷冻制样、实验记录备案、实验过程摄像等详细方案;并列出如果出现样品暴露事故应采取的应急措施。“当时我和学校都是抱着‘安全第一,科研成果第二’的想法来做准备的”,李赛如此形容当时自己的心态。

团队在清华大学生命学院门口合影

在学校论证课题安全性的同时,李赛课题组抓紧时间制定实验方案、改造P2实验室,与冷冻电镜平台负责人开会商议电镜使用生物安全细则,并安排团队成员研读冠状病毒相关论文。稍后归队的博士后陈勇,得知要做新冠病毒的课题后,安排妻儿回了东北老家,“家人很支持我,我也希望能像医务工作者一样,在自己的岗位上做点有意义的事儿”,陈勇说。科研助理张佳星则协助李赛研究员制订实验室的安全操作规程,采购实验所需设备,向学校申请学生返校等。

最终,耗时近2个月,经过多方论证,清华最终在3月底对项目亮了绿灯。获批当日,灭活病毒样品便进入清华,李赛团队一切准备就绪,攻坚战就此打响。在这之前,他们设下最后一道保障:尽管样品已经安全验证,但为保万无一失,仍然规定所有成员在解封病毒样品后的两周内绝不去学校食堂等人员聚集场所,和外卖人员也必须无接触接送餐。

初战,一个多月攻克新冠病毒外部结构

课题正式启动后,宋雨桐便全身心投入到研究工作中,在实验室废寝忘食,以超高的工作效率短时间内便摸清了样品的最佳提纯浓缩方案,并最终筛选出大量的优质电镜样品。包括后来的电镜数据采集,所有实验操作一气呵成,这与她此前一年在李赛实验室刻苦学习、磨练技能是分不开的。

一切进展顺利。因为课题意义重大,李赛团队也得到了多方的支持和帮助。清华的冷冻电镜机时向来紧张,但为了让他们的课题能迅速展开,结构生物学高精尖中心与清华生命学院的领导施一公院士和王宏伟教授,特别为他们调拨了额外机时;清华的冷冻电镜平台、质谱平台、计算平台等也都克服人员不足的困难,积极提供帮助。因为有大量的计算任务,李赛紧急向英伟达公司求助,后者第一时间向他们免费借调了两台DGX-1服务器。

李赛判断,国际上至少还有两个团队有能力且极有可能在做同样的课题,一个是德国马克斯普朗克生物物理研究所所长Martin Beck团队,一个是英国剑桥MRC-LMB的John Briggs团队。科研竞争向来激烈,而此时新冠病毒的完整结构便是大家竞相摘取的结构生物学王冠上的宝石。

团队合影

作为首次做如此重大课题的年轻人,他们的压力可想而知。课题初期,宋雨桐、陈勇和张佳星每天早上到实验室后的第一件事就是互相打气,“坚持,一起坚持”几乎成为他们的口头禅。即便这样,也难免出现宋雨桐第一次看到满屏幕病毒而情绪崩溃的那一幕。“李老师会注意我们的情绪和压力,并用自己过去的经历来引导我们。”宋雨桐说。此外,李赛也非常感谢学生们对他的信任,在课题研究开展过程中,他时常作出一些战术和方向的调整,“他们都是积极克服惯性,指哪打哪,给予我完全的信任,如果不是这样紧密的合作,我相信这个课题不会进展得如此顺利”。

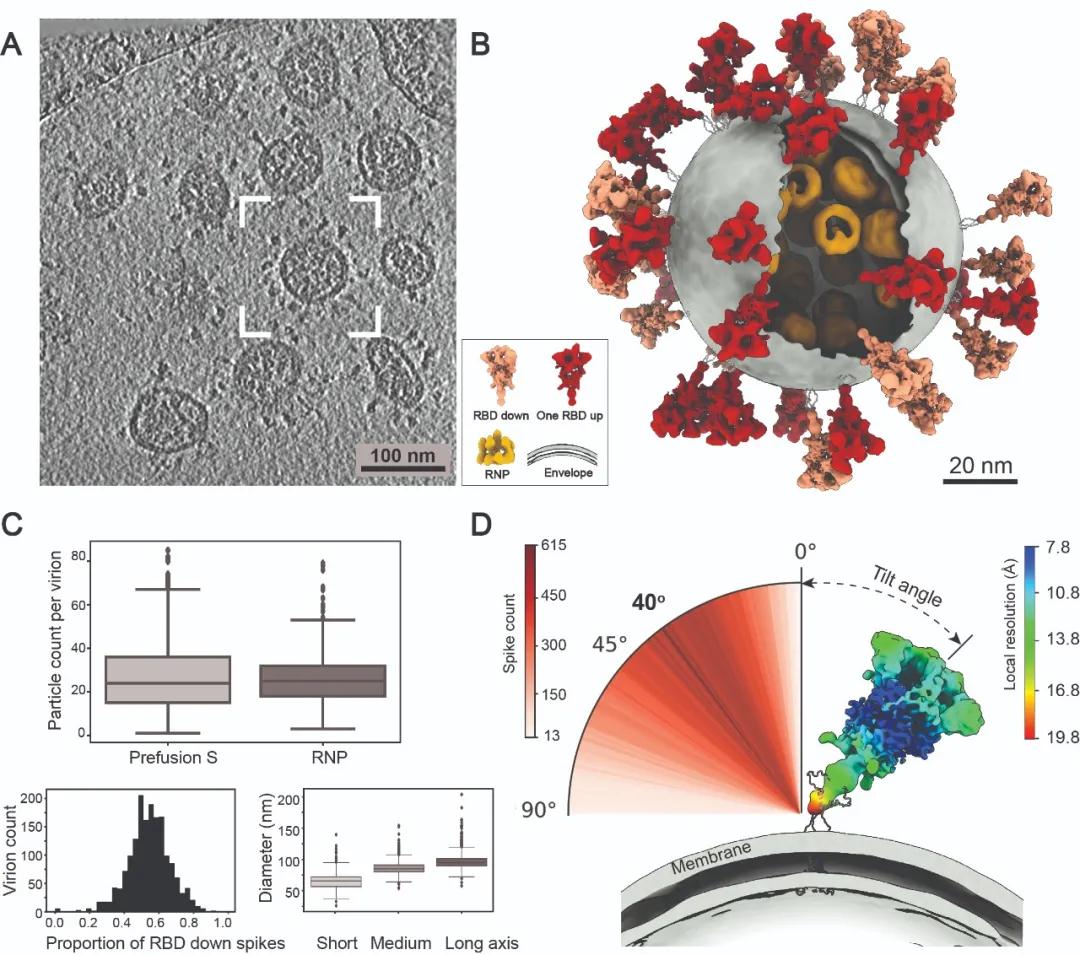

3月底开始实验,4月顺利采集了两批多达100TB的高质量冷冻电镜断层图像数据。从该类型数据计算出结构需要用到子断层图像平均法,这是一种非常有挑战的计算方法,通过该方法获得高分辨率结构需要大量的经验和训练,这也是该领域技术门槛高的重要原因之一。为解病毒结构,李赛每天5点左右便来办公室,每周工作超过120小时,有时就睡办公室沙发,这样工作了2个月。到后来他在床上睡不着,反而在办公室沙发上一躺就睡着了。

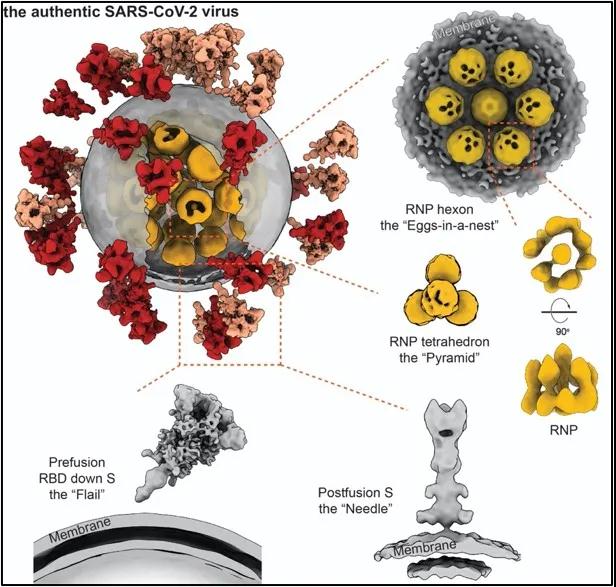

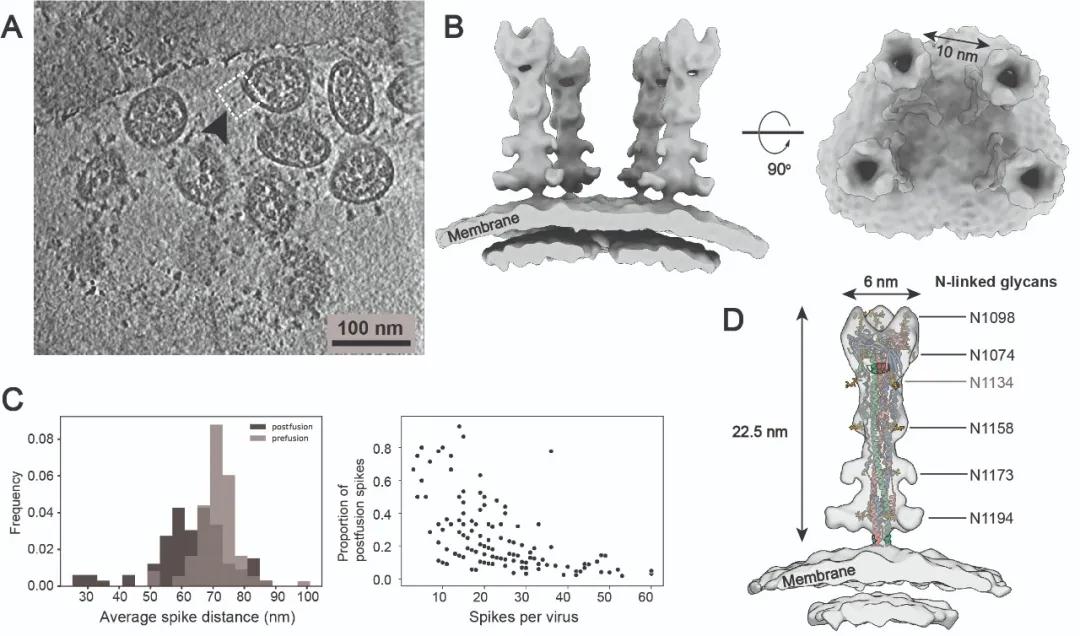

有他亲自操刀,结构解析进度突飞猛进。4月底便看清了新冠病毒完整的外部结构,在6月初终于看到了病毒内部结构。至此,整个病毒被从内到外解析出来,这个在2020年影响着全世界的“敌人”终于露出了它的真面目。病毒进入人体细胞,需要借助刺突蛋白(spike protein),它像“钥匙”一样和细胞表面的受体结合,从而让病毒进入宿主体内繁殖。李赛团队解析的新冠病毒结构展现出了和别的囊膜病毒非常不同的特征。首先,他们发现新冠病毒表面的刺突蛋白非常少,平均不到30个,这和SARS病毒以及流感病毒、拉沙病毒等不同;其次,他们发现刺突蛋白分布随机,且像古代武器“链枷”一样,可在病毒表面自由旋转甚至游走。这在囊膜病毒中还是首次发现。正因为这样独一无二的特征,新冠病毒在攻击细胞时,可以自由调整方位,方便和受体结合,这可能是它高传染性的原因之一。同时,刺突蛋白的这种自由,也为病毒埋下弱点:首先,刺突蛋白表面有很多抗原位点,可诱导中和抗体。刺突蛋白的侧面可能也有很多中和性抗体的结合位点,如果病毒表面的刺突蛋白过于拥挤,中和性抗体则无法接触这些侧面的抗原表位。新冠病毒刺突蛋白稀疏且自由的特征,给抗体全方位结合带来可能;其次,新冠病毒的刺突蛋白很脆弱,容易发生部分甚至整体脱落。

获胜,打开病毒内部结构,独一无二的成果

在解析了新冠病毒的表面结构后,李赛团队向病毒内部结构推进。5月,李赛的另一位学生徐家璐获批提前返校,很快便扒开了病毒的外壳,照亮了新冠病毒的体内,让它的内部结构暴露无遗。这个突破,不仅对于新冠病毒,甚至对正义单链RNA病毒都是首次,成为该成果最独一无二的亮点。

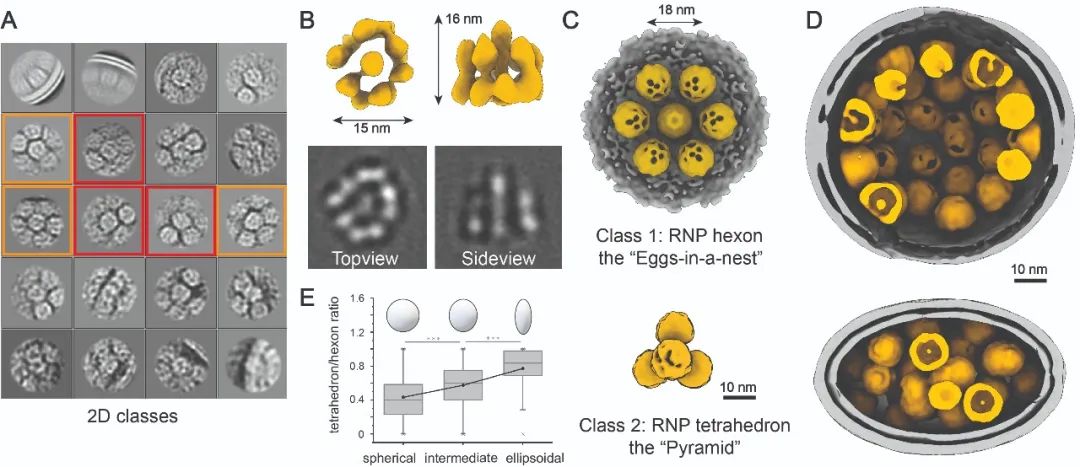

冠状病毒拥有目前已知所有RNA病毒中最长的RNA,其核苷酸达近3万个,如果把它拉成一条直线,会达到整个病毒腔体直径的一百倍。这么长的RNA是如何包装入病毒的体腔内,而不发生纠缠、打结甚至断裂?一直是科学界的一个未解之谜。李赛团队这一次开创性地“向病毒内部打了手电”,清晰地照亮了病毒内部,他们发现核糖核蛋白复合物(RNP)在病毒体内是有规则排列的。其中一种排列方式是贴着囊膜以六聚体的“鸟巢”方式排列,而在病毒的球心位置它又是以正四面体的“金字塔型”方式排列。

灭活新冠病毒全病毒三维精细结构

新冠病毒全病毒结构及组装机制

李赛团队认为,核蛋白规则的排列,有助于收纳超长RNA;当病毒攻击宿主后,又能够有序地把RNA释放出去,不至于有所缺损,有利于病毒的复制。同时,他们也猜测:大量RNP紧贴囊膜排列,就像骨架一样支撑了病毒,给予了它极好的加固。当感染者打个喷嚏,病毒被释放到外部环境时,将面临变幻莫测的环境挑战。这样的结构支撑,能助它经受挑战,直到下一个宿主出现。就此,李赛团队做了一些病毒韧性测试,他们将病毒放入液氮中急速冷冻,之后又将它放入温水中融化。出乎意料的是,新冠病毒经反复冻融的折磨后几乎完好如初。这也许可以解释新冠病毒在四季和全球各地都能保持高度的传染力。

6月底,李赛团队完成了所有实验,开始撰写论文。同时,此前李赛推测的两个竞争团队果然有了行动,他们均在论文预印本网站bioRxiv发表了研究成果。而他们的合作者则是德国传染病研究中心主席Hans-Georg Kräusslich、海德堡大学分子病毒学部主任Ralf Bartenschlager等著名病毒学家。李赛发现以上团队的结论和他们的许多结论高度吻合,这让他受到了非常大的冲击,再一次感受到了在解答重大科学问题上,国际竞争的白热化。幸好,彼时他们已经结束了全部的实验,且解析了病毒的内部结构这个不同于其他两个团队的研究发现。目前,李赛团队解析的新冠病毒内外结构是最完整的。

Postfusion spike的原位结构及糖基化修饰

Postfusion spike的原位结构及糖基化修饰

就在此时,清华大学生命学院院长王宏伟教授和普林斯顿大学颜宁教授也看到了其他两个团队的研究结果。两人急在心头,在紧要关头分别致电李赛,激励他尽快完成论文的撰写。颜宁教授甚至用上了激将法,她在电话里问:“李赛,你竞争者的文章都上线了,你的文章到底什么时候能上线?不要找借口,如果你三天之内不把文章写出来,你这篇文章就被彻底Scoop了。”

新冠病毒核糖核蛋白复合物结构及组装机制

结构生物学论文写作的一大难点在于图片的设计和逻辑陈述。一般来说,完成一篇文章需要两三个月。更别说这是李赛成为独立PI后首次带队完成的重要课题,他完全不知道自己能否在三天之内完成这篇论文。“但颜宁的话让我受到了很大的激励,我的潜能和想要公开我们团队辛苦攻关的成果的渴望一下就被激活了”,强大动力的驱使下,李赛在之后的三天不吃不睡,加上团队的有力配合,真的把这篇后来发表在《细胞》的论文初稿完成了。这三天,他的体重整整减轻了4斤。稿子完成后,李赛第一时间将初稿发给了施一公院士。万万没想到的是,第二天一早便收到修改稿。原来,施院士收到稿件的当晚便放下所有工作,通宵完成了批阅修改,使稿件的逻辑性和严谨性大大增强。后经王新泉、张林琦、丁强等资深病毒学教授评阅,李赛做了精细的修改,终于在颜宁教授打来电话后的第七天向bioRxiv预印网站投稿,第十天向《细胞》杂志投稿。

李赛清晰地记得,他和宋雨桐投稿完走出医学科学楼时,已是凌晨3点半。他疲惫地准备回家睡觉,却看见宋雨桐转身走向电镜室,投入到下一个项目的科研攻关中。

此外,家在湖北的孙楚杰虽然不能回到学校,但坚持以线上的方式为课题做了大量的数据统计工作;科研助理张哲源在实验室的高性能计算及文章作图上提供了大量的支持。

文章刊登后,李赛感叹道:“如果没有施老师的鼎力相助,没有颜老师、王老师的激将大法,这个稿子不可能顺利面世”。但他也认为,科研上的竞争不是糟糕的事情,“我们三个团队的工作,分别被《科学》《自然》《细胞》杂志接收了。这三篇文章并不是完全重叠的,我们可能最多有50%的成果相同,除此之外,我们各自都有新的发现。由此可以看到,这种竞争是良性的,它能督促我们加快速度,使疑难的问题得到解决,我们共同的力量能够让新冠病毒最完整的结构信息得以展现,为我们攻克这个影响全世界的疫情打下基础”。

意义,为精准开发疫苗和中和性抗体提供基础

非典疫情爆发后,科学家发现有一种CR3022中和性抗体,对SARS病毒有很强的效应。所以,科学家们首先想到CR3022是否能有效地抑制新冠病毒。3月,《科学》杂志发表了一篇文章,展示了在体外重组的新冠病毒受体结合域 和CR3022有很强的结合。之后,陈薇院士团队却发现CR3022对活病毒缺乏中和效应。

为什么会出现矛盾的研究结果?李赛表示,他们团队的成果为其中原因带来阐释。他们观察到新冠病毒表面的刺突蛋白分布随机,且处于多种状态:有抗原暴露状态,抗原埋藏状态,还有膜融合后态。只有在刺突蛋白暴露出受体结合域这一重要抗原时,才能与中和抗体结合。如此复杂的抗原分布,使得在开发疫苗和中和性抗体时,必须去考虑刺突蛋白在病毒表面的具体分布和结构。

此外,在制样、提纯、样品保存的过程中,刺突蛋白都可能部分或整体脱落。就像早在今年3月对外公布的第一张新冠病毒的冷冻电镜照片,刺突蛋白几乎全是针状的,有可能是其 S1亚基脱落,S2亚基发生了向膜融合后态的构象变化。李赛表示,这种状态的刺突蛋白也许能诱导出一些抗体,但这种抗体可能无法中和病毒。因此,如果要使用灭活病毒作为疫苗,需要考虑筛选合适的灭活方式,并注意优化疫苗的保存方法,以防其表面的抗原发生脱落。

李赛团队获取的病毒样品,是通过多聚甲醛固定的方式进行灭活。这种灭活方式,他早在2013年开展的解析灭活拉沙病毒(P4级)及2016年开展的灭活裂谷热病毒(P3级)结构工作中便已使用。从这些研究中,他证明多聚甲醛处理的病毒,虽然不适合作为疫苗使用,但结构完整。这些多年积淀的研究经验,让他们在实验中几乎没有走弯路,以仅仅3个月的时间得到了最为完整的病毒结构,展示了病毒表面刺突蛋白的多种形态及体内RNP的结构及组装规律。

对李赛而言,结构生物学最让人着迷之处,是看清纳米级细微生物结构的那一瞬间,那种兴奋的感觉,如同爬上珠穆朗玛峰俯瞰世界一样。从获得灭活病毒样品到解析出结构并投出文章,李赛团队走过了3个月。外界看来这个课题做得很顺利且容易,但李赛却说这是自己将12年来毕生所学倾囊而出的结果,也是年轻团队互相信任敢于迎接挑战的结果,更是李兰娟院士团队、施一公院士、清华大学高度支持的结果。少了哪一环这个课题也许都不会如此顺利地完成。

在成果被《细胞》杂志正式接收后,李兰娟院士打来电话祝贺李赛及他的团队,她说:“你们辛苦了,对人类认识传染病病原做出了新贡献!”是的,尽管我们总是会面对无数的未知,未知也时常让人恐惧,但还好我们有无数的科学家在自己的岗位坚守职责,才能让我们将未知变为已知,让人类少一些灾难和困苦。

团队合影

原文链接

https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(20)31159-4

https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.09.018